「経営・管理ビザ」の目次

|

【「経営・管理ビザ」とは】 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。 2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。 以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。 |

||||||||||||||

»「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事内容 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。 ・会社経営者、会社管理者 上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります! |

||||||||||||||

»「経営・管理ビザ」の在留期間 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。 在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社等の事業規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する会社(『技術・人文知識・国際業務ビザ』の「カテゴリーチェック」を参照)の経営者や管理者の場合や、継続して「経営・管理ビザ」を有し、日本で会社等の経営または管理に携わっており、かつ、その経営または管理する会社等の事業が安定している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。 新規で会社を設立して事業を開始する場合は、もちろん、その会社の事業規模や事業内容、本人の経歴等によりますが、ほとんどのケースで「1年」の許可が下りているようです。 ちなみに、「4ヶ月」の在留期間は、2015年4月の法改正によって、新たに定められた期間です。 |

||||||||||||||

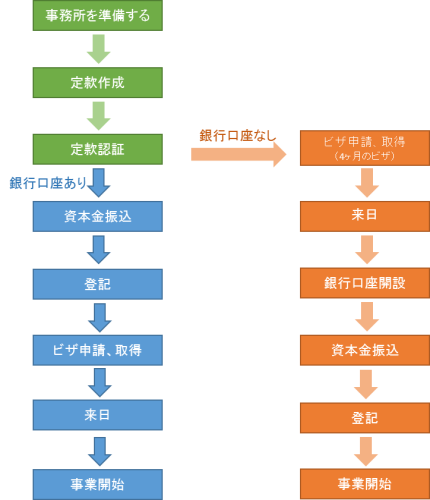

»「経営・管理ビザ」取得までの流れ |

||||||||||||||

|

以上の変更により、日本国外に在住で日本の在留資格を持っていない方が、これから新たに会社(株式会社)をつくり、「経営・管理ビザ」を取得するまでのおおまかな流れは、このようになります。 ※今後の運用により、多少変更となる可能性がありますのでご注意ください。 |

||||||||||||||

【「経営・管理ビザ」の取得要件】 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」を取得するためのそれぞれの要件は、下記のとおりです。 原則、「投資・経営ビザ」取得のための要件とあまり変更はありません。 |

||||||||||||||

»<新たに投資して事業の経営を行う場合> |

||||||||||||||

|

これから日本に投資し、自分が代表者として就任する場合などです。 1.事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。

2.500万円以上の投資または2名以上の常勤職員 下記のいずれかを満たす必要があります。 ・500万円以上の投資をすること ・2名以上の常勤職員を雇用すること

3.事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること まずは、これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。

4.実質的な経営を行うこと たとえば、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。

5.いつでも事業がスタートできる状態であること 「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。 しかし、2015年の法改正により、事業開始の意思が確認できる程度の資料が揃っていれば、ここまで準備が整っていなくても「経営・管理ビザ」の申請ができるようになりました。 また、これらの手続きが終わったからといって、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではありません。 その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであることも忘れてはいけません。 |

||||||||||||||

»<事業の経営・管理を行う場合> |

||||||||||||||

|

外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。

1.経営または管理の3年以上の実務経験 経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。

2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること 報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、

3.資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること 経営管理に従事する勤務先が、下記のいずれかを満たす必要があります。 ・資本金500万円以上であること ・2名以上の常勤職員を雇用していること |

||||||||||||||

【「経営・管理ビザ」申請に必要な書類】 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」は、勤務先会社(役員や代表者に就任する会社)の規模や、カテゴリーが4つに分けられており、準備する書類も異なってきます。また、どのような申請をするかによっても、必要な書類が異なります。 必要な書類については、予告なく変更されることがありますので、 |

||||||||||||||

【「経営・管理ビザ」のポイント】 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイントを下記にご紹介します。 |

||||||||||||||

»★在留資格認定証明書交付申請の場合 |

||||||||||||||

|

2012年7月の法改正以降、<新たに事業の経営を行う場合>で、在留資格認定証明書交付申請を行う場合、代表取締役になる外国人の方一人だけで、日本で出資や会社設立手続きを行うことが難しくなり、本人に代わって、あるいは、本人と共同で出資や会社設立手続きなどの協力をしてくれるサポーターが日本にいるかどうかが大きなポイントになっていました。 しかし、今回の法改正(2015年4月)により、国内の協力者がなくても「経営・管理ビザ」の申請が可能になりました。 |

||||||||||||||

»★実質的な経営を行わない役員の場合 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」を取得するための要件の一つに、実質的な経営を行うことが挙げられています。 会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていなければ、たとえ取締役などの役員に該当していても、「経営・管理ビザ」を取得することはとても難しくなります。 その場合は、「経営・管理ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの従業員として働くためのビザを取得できる可能性が高くなります。 会社や事業の規模にもよりますが、共同代表の会社の場合は特に注意が必要です! |

||||||||||||||

»★学歴・職歴がない場合 |

||||||||||||||

|

「経営・管理ビザ」は、<事業の経営・管理を行う場合>を除き、学歴・職歴の要件はありません。 つまり、学歴・職歴がなくても取得できる就労ビザの一つともいえます。そのため、学歴・職歴がなくて「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することができないため、仕方なく「経営・管理ビザ」を申請しようとする方がたまにいらっしゃいます…。 しかし! ここでポイントになるのは、その事業に実現可能性があり、かつ、安定性・継続性が見込めることを事業計画書の中でいかに説明できるかどうかです。 |

||||||||||||||

»★オフィスを賃貸借契約する場合 |

||||||||||||||

|

事業所として、レンタルオフィスを賃貸借契約することは可能ですが、バーチャルオフィスは不可です。 また、賃貸借契約書などで事業所を使用する権限があることを証明します。そして、もう一つ重要なポイントがあります! 賃貸借契約書の内容が、「居住用」として使用用途が制限されている物件では、原則として事業所として認められないため、「経営・管理ビザ」の取得はかなり難しくなってしまいます。 また、分譲マンションを購入し、オフィスとされるケースもあります。 |

||||||||||||||

»★許認可が必要な事業を経営する場合 |

||||||||||||||

|

これから始める事業の内容によっては、ビザ申請の他に許認可が必要になってくるケースもあります。下記に、希望されることが多い事業内容と、それに必要な許認可をまとめてみました。 これはあくまで一例で、事業のやり方によっては許認可が必要な場合と不要な場合があります。 これから始める事業に関して、許認可が必要かどうかしっかり下調べしておきましょう。

|

||||||||||||||

【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |

||||||||||||||

|

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |

||||||||||||||

【「経営・管理ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |

||||||||||||||

|

★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |